いよいよ広島の旅もラストになりました。

厳島神社の参拝を終えて、雨が降るか降らないかの微妙な天気の中、まだまだ寺社めぐりです。

命日に清盛神社を訪ねる

厳島神社の参拝を終えて、松林が続く砂州のようなところを歩きます。

ここは西松原といい、土石流の被害を防ぐための堤防として人工的に築かれたものです。

このルートを歩く人は少なく、ゆったり散策が楽しめました。

真横からの大鳥居

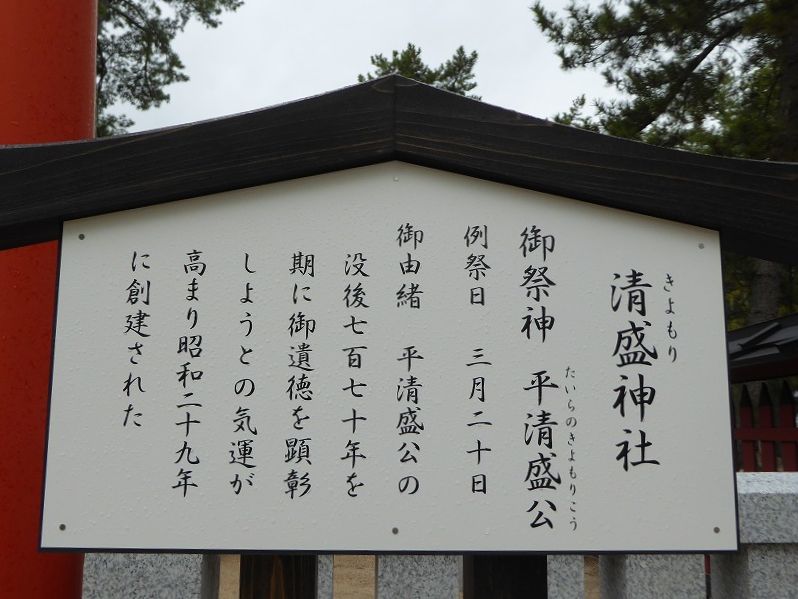

清盛神社

予想していたよりずいぶん新しく、小さいお社です。

実はこの日、3月20日は平清盛の命日だそうですが・・・静かすぎるっ

どうやらこの後の日曜日に”大名行列”のようなにぎやかなお祭りが開催されるとのこと。

そのうえ、今年は平清盛の生誕900年の節目の年だったそうです。

数日違いで立ち会えず残念という気持ちと、そんな激混みの時に行かなくてよかった・・・と安心する気持ちが交錯します(~_~;)

(未確認ですが)歴史的背景から?この神社の御朱印はないようでした。

日本三大弁財天を祀る大願寺を訪ねる

山門

厳島神社の出口の正面にあるので、厳島神社を参拝すると必ず目に入る門です。

亀居山放光院大願寺(ききょざんほうこういんだいがんじ)が正式名称。

真言宗のお寺で、開基は不明。鎌倉時代に再興されたと伝えられています。

明治時代に神仏分離令が実施されるまでは、厳島神社の造営や修繕を行っていたそうです。

日本三大弁財天とは、ここ厳島神社、滋賀県の竹生島神社、神奈川県の江島神社。

神社なのに弁財天は実際にはお寺に祀られているのです。

本堂

この建物は本来は僧坊であり、千畳閣が完成していればそちらが本堂になっていたそうです。

明治時代の神仏分離令により、厳島神社に祀られていた弁財天はここに安置されるようになりました。ちなみに厳島神社では市杵島姫命が弁財天と同一視されています。

他にも薬師如来坐像をはじめとした重要文化財の仏像が安置されているそうです。

本堂左側には、

勝海舟・木戸孝允(桂小五郎)らが会談したという部屋がありました。

軒下にある錦帯橋の模型も見事です。

九本松

高さは18メートルほど。伊藤博文によって植えられたと伝わっています。

さすが毛利氏のおひざ元、幕末に世の中を動かした長州藩の歴史的人物の名が次々に登場しています。

右の建物が厳島神社宝物館

多宝塔

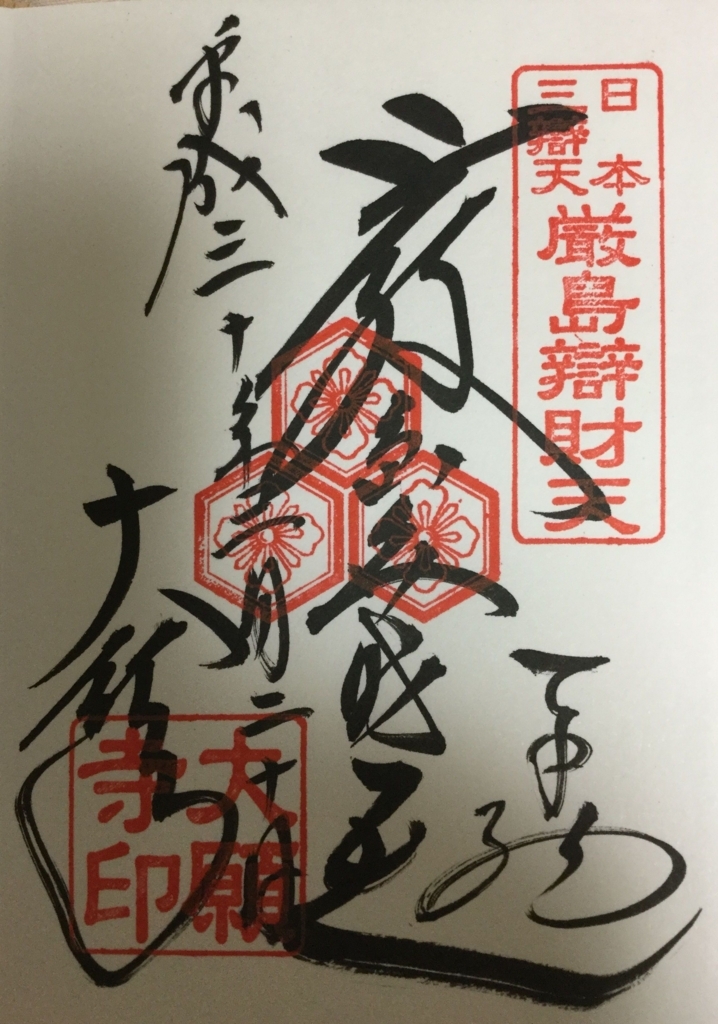

大願寺のご朱印

本堂の手前の建物でいただけます。

御朱印を書いてくださった方から神仏分離の歴史など教えていただきました。

厳島神社の後に訪れると建造物的には地味な印象も受けますが、厳島神社とともに歩んできた歴史が詰まっていることを感じるお寺でした。

大願寺と並んで、この宮島島内には大聖寺という大きいお寺があります。弥山本堂はこちらのお寺の管理となります。(御朱印にも大聖寺の名前が記されていました)

今回は時間がなくて立ち寄ることができなかったので、また改めて足を運びたいと思います。

島全体が「神の島」プラス「仏の島」でもある宮島。

弥山の巨石他、さまざまなパワースポットからエネルギーをもらうことができました。

帰りの広島駅では当然のことながら、名物のもみじまんじゅう、レモンケーキ、その他諸々おみやげのショッピングに走り回りまって、無事帰途についたのでした。