2022年4月に訪ねた武田信玄に関する史跡です。

長野県根羽村(ねばむら)にある史跡 信玄塚を訪ねた後、同じく「武田信玄終焉の地」といわれている阿智村(あちむら)にある長岳寺を訪ねました。

もうひとつの有力な終焉の地

武田信玄が亡くなった場所はおおよその範囲は絞られているものの諸説あります。

信玄塚と並んで有力なのが、信州 駒場(こまんば)

御宿監物の書状や松平忠明によって寛永年間に編纂された「当代記」など、複数の文書にも登場する地名です。

長野県南部に位置する昼神温泉や花桃で有名な阿智村にあります。

国道153号線と256号線が交差し、中央自動車道も通るなど現在も下伊那の交通の要衝となっている地です。

武田信玄終焉史跡 「長岳寺」

武田信玄は、三河 野田城を落とした後、しばらく長篠城で療養していたようですが、いよいよ具合が芳しくなくなり、三州(伊那)街道経由で甲斐への帰途(根羽、平谷付近)で亡くなり、この地で火葬されたという説、あるいは駒場の山中で亡くなったという説などとあわせて、終焉の地が駒場とされているようです。

【名 称】広拯山 長岳寺(こうじょうさん ちょうがくじ)

【ご本尊】十一面観世音

【創建年】828年

【開 基】伝教大師

【文化財】十一面観音 など

【所在地】長野県下伊那郡阿智村

争乱などにより一時衰退しましたが、14世紀になって復興しました。

信玄を火葬した弔った時代から寺は幾度かの移転を重ねています(旧地には、現在国道153号や中央高速道路が通っている)ので、建物は近年のものになりますが、古くから伝わる仏像や武田信玄の遺品や供養塔があります。

また日本画家 吉川優氏が手掛けた四季を描いた襖絵が本堂に彩りを添えています。

長岳寺の境内

山門

鐘楼

成就門

もう1ヶ月早く来ていたら、見事な開花を見られただろうしだれ桜などがありました。

長岳寺本堂を拝観

南信州は赤い屋根の建物が多いのですが、ここでは「武田」にも通じるものがあります。

山門から入ってすぐ、本堂の向かい側で受付をします。拝観料は200円でした。

そして、受付をしてくださったご住職さん自ら案内してくださいました。

本堂内の仏像などの写真はありませんが、ご本尊は十一面観音。この他に(木槌)薬師如来像、不動明王、大日如来などの仏さまが祀られています。

いずれも平安、鎌倉、室町時代のものと伝わります。

長岳寺の襖絵

仏像の説明の後、こちらの襖(ふすま)絵についての説明がありました。

阿智村在住の日本画家 吉川優 氏による襖絵です。(襖絵のみ撮影可)

2012年に奉納された作品で、地域の四季を表しています。

(秋)天竜川の深い緑の流れと赤く燃えるような山々の紅葉

(夏)南アルプスの残雪と緑

この反対側にそれぞれ春と冬の風景があります。

ご住職のお話では、名だたる展覧会や個展などで、高い評価を受けている画家さんだそうです。(美術系にはめっぽう疎いのでスミマセン)

描かれて間もないので色鮮やか。本堂に入るとちょっと驚きますが、しばらく見ていると本堂の雰囲気にいい感じに溶け込んでいるように感じました。個人的には天竜川の渓谷の風景が好きです。

ここまで見てきてやっと「本題」へ向かいます。

本堂のさらに奥には、武田信玄の遺品(兜の前立)が展示されていました。

小さいものですが、表裏の状態がわかるように展示が工夫されています。

武田信玄が戦には勝利していながらも、出陣途上で道半ばにして命を落とした無念さを想像するための数少ない貴重な品だと思います。

本堂はさほど大きくないのですが、歴史ある仏像、新進気鋭の画家さんによる襖絵、そして武田信玄の遺品・・・とぎっしりと見どころが詰まっていました。

ゆっくり見ていたらあっという間に20分ほど経過。

午後3時ころに行きましたが、他の来客の合間となりゆっくり拝観させていただきました。(拝観は17時までとなっています)

さらに本堂を出て庭を歩くと、季節の花々や木々が生育する中、歌碑や供養塔などが多数建っています。

武田信玄灰塚供養塔(十三重塔)

400年忌にあたり1972年の建立されたものです。

その隣には、馬場美濃守(馬場信春)の供養塔もあります。

長篠の戦いで討死した側近(武田四天王のひとり)ですが、彼だけなぜここに?

武田信玄は、ここで火葬された後に山梨県甲州市にある武田家の菩提寺 恵林寺(えりんじ)にて供養されました。

恵林寺には墓所(供養塔)があります。

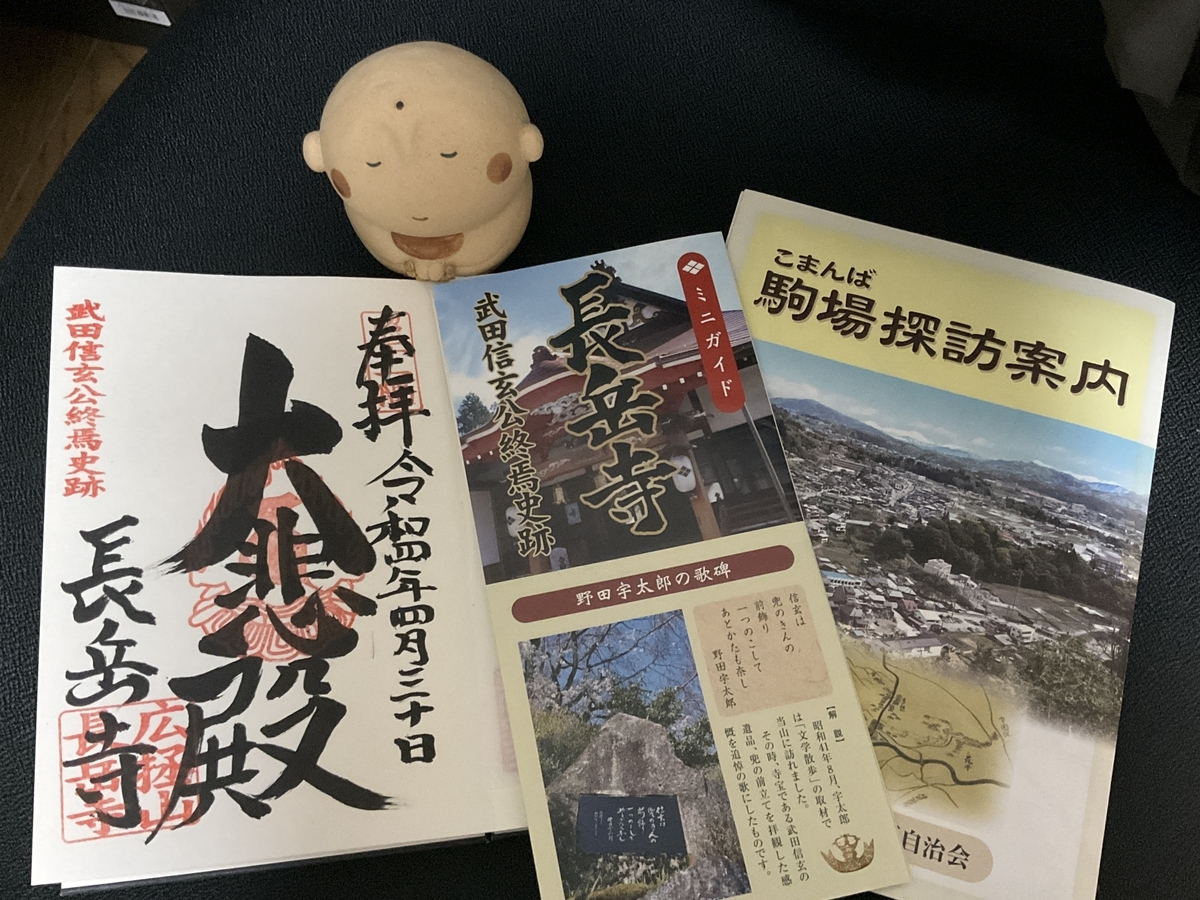

長岳寺の御朱印

拝観受付時に御朱印帳を預けました。

ご住職さんは本堂の案内と御朱印と並行してこなされていました。

さらに武田信玄関連の展示室でも(御朱印を持ってきてくださった際)さらに丁寧なご説明や私の拙い質問にも対応してくださいました。

お寺のパンフレット、また自治会作成の「駒場探訪案内」という資料も大変わかりやすくつくられています。

阿智村へは花桃のシーズンを中心に何度も足を運んでいますが、もうちょっとこの地について知りたくなりました。

長岳寺の場所と駐車場

阿智村役場からほど近い場所、阿智川の流れるそばにあります。

中央自動車道・飯田山本インター、園原インター、飯田インターからのアクセスもそれぞれ15~20分ほどです。

駐車場はお寺の前に10台ほど停められます。

私はナビの案内で満蒙開拓平和記念館の前に出たので、その隣にある駐車場を利用しました。こらちにも10台分ほどあります。

写真左の建物が満蒙開拓記念館。

こちらも長岳寺の正式な駐車場ですが(車では進めないので)ちいさな橋を渡って少し坂を上ることになります。

あわせて訪ねたい「満蒙開拓平和記念館」

長岳寺と深い関係があり、忘れてはならない戦争の歴史を伝える施設をご紹介します。

長岳寺「日中友好関係の石碑」

成就門近くには日中友好や開拓団と書かれた記念碑などがいくつかありました。

前住職である山本慈昭法師は「残留孤児の父」と呼ばれる方だそうです。

第二次世界大戦終戦間際に「満蒙開拓団」として当時の満州に家族や地域の人々と赴き、その後、ご自身の家族を含めた残留孤児捜索に人生を捧げました。

満蒙開拓平和祈念館

第二次世界大戦時に国のすすめで満州国の開拓に渡った人々の歴史を記録・紹介する施設です。

長野県は全国の中でもっとも多くの開拓民を送っていました。

終戦後に日本に無事に帰ることができたのはそのうちのほんのわずかです。

戦地で戦った人や国内で原爆や空襲で被害を受けた人だけでなく、満蒙開拓団の人々も戦争の大きな被害者であることを忘れてはなりません。

実はこの施設、知人から聞いて数年前に訪問したことがあります。

当時は長岳寺(前住職 山本慈昭法師)との関連を知らずに見学していました。

武田信玄の時代とは違いますが、この地に伝わる重要な歴史として、長岳寺とあわせてぜひ多くの人に訪れていただきたいと思います。