2022年10月の佐賀旅行記です。

旅の目的のひとつが100名城巡り。唐津市にある名護屋城を訪ねました。

唐津城をスルーしてでもここには行かねば・・・と急ぎました。

100名城とはいえ、ちょっとマニアックな史跡なので、ガイドさんの説明付きで城跡を見学しました。

名護屋城について

「なごやじょう」と読みます。

愛知県にある名古屋城とまったく同じ読みですが、佐賀県のなごやじょうです。肥前名護屋城とも呼ばれます。

場所は佐賀県の北西、玄界灘に面した唐津市にあります。

築城主は豊臣秀吉。

「ワシの生まれの”なごや”と同じだぎゃ~」とここを選んだのでしょうかね?

というのは冗談で、目の前に広がる玄界灘の先には壱岐・対馬、そして朝鮮半島へつながる立地となっていて、出兵するには好適地ということです。

地名も旧来から存在していたもので、すごい偶然ですね。

1591年から1597年にわたる二度の朝鮮出兵(文禄の役・慶長の役)の拠点です。

その広さは、約17万平米(東京ドーム4個分)で、当時としては大坂城に次ぐ規模の城だという記録もあるそうです。

こんな城がわずか5ヶ月でで完成しました。築城の指揮をとったのは黒田官兵衛。

ここには豊臣秀吉の命により全国の大名たちが集められました。

関ヶ原もびっくりな戦国武将オールスターです。もちろん徳川家康も、です。

しかし、二度目の出兵(慶長の役)時に豊臣秀吉の死によって撤退となります。

その後、この城は破城となり、建物や石垣の一部は破却されますが、近年石垣や遺構などが整備されて史跡名護屋城として公開されています。

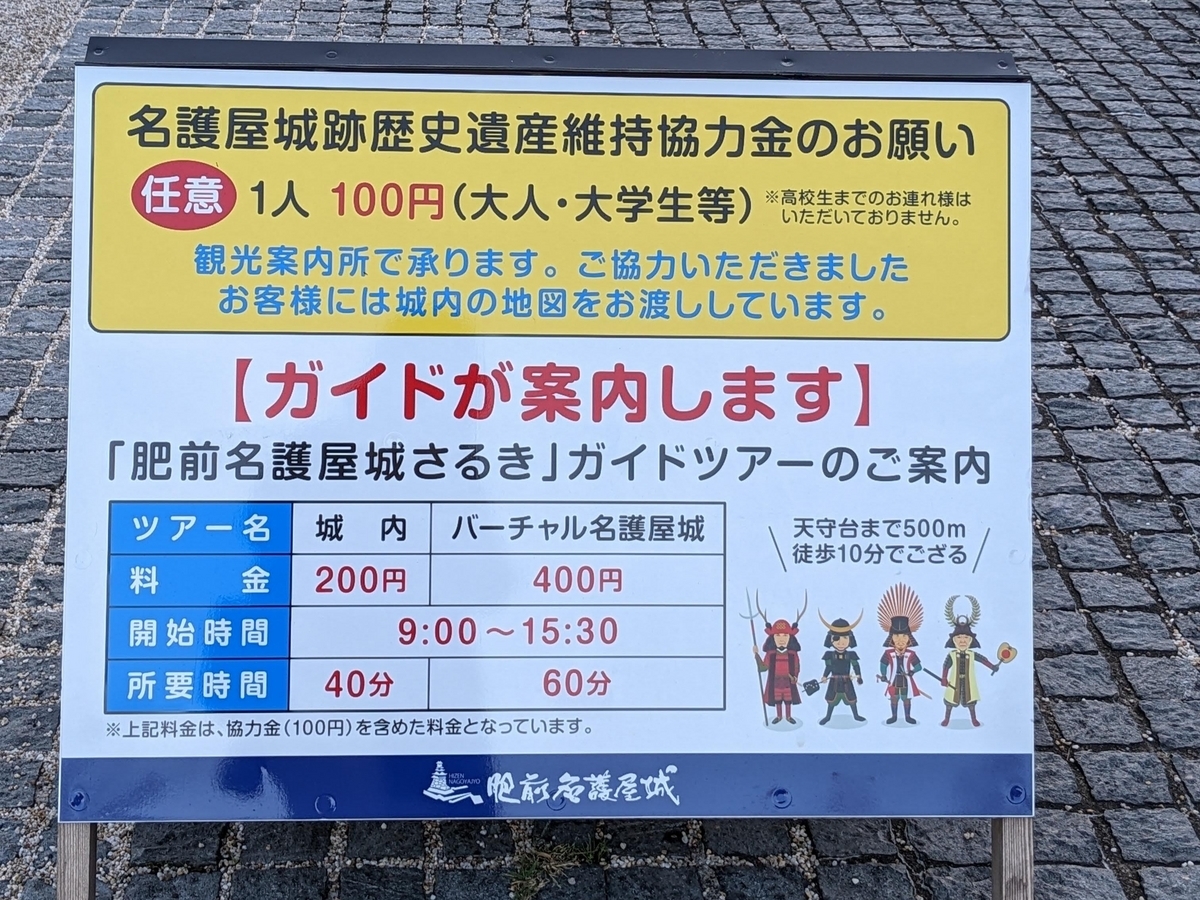

名護屋城の入場料とガイドツアー

基本的に入場料は不要ですが、維持協力金として任意で100円納めます。

ガイドツアーとあわせても200円です。

そして、こちらには2つのガイドツアーが用意されています。

- ガイドさんと要所を巡りながら解説を聞く40分の城内ガイドツアー

- バーチャル名護屋城は端末とVR(バーチャルリアリティ)を利用した60分のツアー

私は、午後3時半出発の「城内ガイドツアー」にギリギリ滑り込み~

受付に行くと参加者は私だけのようでしたが、スタートしてすぐに近県から来られたというご夫婦も参加されました。

ガイドツアーの内容

初老の男性ガイドさんとともにスタート。

まずは案内所すぐ横のパネルで名護屋城についての概略を聞きます。

さすが焼き物の町。解説は陶板でできています。

ガイドさんと歩くコースは

大手口⇒東出丸⇒三の丸⇒本丸⇒天守台まで行き、同じルートを戻ってくるというコース。城跡の東側を中心としたコースです。

城跡の案内には30分のモデルコースとして紹介されていますが、説明を聞きながら1時間弱で巡りました。

少しの坂と石段がありますが、山城のようなハードなコースではありません。

ただし、距離はそこそこありますので、歩きやすい靴や服装での参加をおすすめします。

ガイドツアーで名護屋城跡を巡る

大手口

史跡の名前が書かれた石碑の横には野面積みの石垣が見えます。

けっこうな高さの石垣を見ることができます。

その先、ゆるやかな登城坂を上っていきます。

上りきったところにある石垣は、崩れたか意図的に破壊されたような形跡があります。

東出丸

坂を上り切った突き当りの曲輪。

曲輪ですが・・・その写真がありませんでした。

この絶景が広がっていたらこっちにカメラが向いちゃいますよね・・・

奥に見えるのは呼子大橋です。

ガイドさんもこの下に見える山里丸という曲輪の説明を中心にしてくださいました。

現在お寺になっている場所には、秀吉の居館や茶室、能舞台、庭園があったそうです。

秀吉は能に関しては都から役者を連れてくるほどの狂いようだったそう。

おおよそ戦に出るという雰囲気は感じられません。

これじゃあ出兵させられた武将たちはやってられねぇよ・・・って。同情します。

東出丸を出て三の丸へ。

三の丸井戸

井戸跡が残っています。井戸そのものはたいしたことはないのですが、立派な陶板解説に目を奪われてしまいました(苦笑)

陶板美術館である大塚国際美術館に行った直後だったからかも!?

三の丸を歩いていると、各所で石垣が崩された跡がはっきりと見られます。

江戸時代の一国一城令に伴うもので、唐津城への転用を目的に破却されました。

しかし実際のところ名護屋城の破却については、江戸時代初期に起こった島原の乱が決定打になっています。

島原の乱では農民たちが長崎県の原城を拠点に籠城したことで、再びここが「拠点」にならないようにしたともいわれています。

秀吉亡き後、秀吉にはさんざん辛酸をなめさせられた家康率いる徳川幕府が、特に壊したかった城かもしれません。

あの大坂城の埋め方を見れば、これはまだ手ぬるい感じもしますけどね。

崩されて転がった石は撤去されず放置というのも歴史が止まったような感覚です。

一方で鏡石のようなものが残っていたりします。

こんなところにも陶板での案内。

この階段を上るといよいよ本丸です。

本丸

三の丸は木々に囲まれ、足元には石がゴロゴロという中を歩きましたが、ここで一気に眺望が開けます。

本丸は、東西130m、南北125mの広さ。

今はただ広い空間が広がるのみですが、当時は天守閣の他、本丸御殿、櫓、門などの建物がガッツリと建てられました。

名護屋城博物館に展示されている「肥前名護屋城図屏風」では、そのようすを見ることができます。(城跡の案内リーフレットの表紙にも描かれています)

「名護屋城址」と書かれた巨大石碑の先に天守台跡があります。

天守台

本丸の北西に天守閣が造られました。

この高さからでも十分見晴らしは良いのですが、派手好きな秀吉らしく五層の天守だったそうです。

わずか10年弱で儚く消えた幻の城。秀吉は、ここでいったい何を考えていたのでしょうかね。

まあ、私は秀吉に興味はありませんけど、ここに江戸からはるばる家康公も来ていた、と思うととても感慨深いものがあります。

建物の礎石のあった場所が再現されています。

天守台の下に見える遊撃丸

広大な城跡ですが、このようにかなり手入れが行き届いています。

この天守付近でガイドツアーは解散。

1時間のガイドツアーを終えて、大急ぎで博物館へ向かいます。

本来なら博物館で予習してから行く方がよいと思いますが、私はガイドツアーの最終ギリギリだったのでこの順序。

県立名護屋城博物館

【住所】佐賀県唐津市鎮西町名護屋1931-3

【営業時間】9:00〜17:00

【定休日】月曜日(休日の場合は翌日)、年末年始

【入館料】無料 (企画展は別途)

【Webサイト】https://saga-museum.jp/nagoya/

城跡の規模もすごいのですが、こちらもかなり立派な建物で驚きました。

時代ごとに「日本列島と朝鮮半島の交流史」をテーマとした展示になっています。

秀吉が出兵して二国間の関係をぶち壊したけれど、江戸時代には家康がその関係を修復すべく尽力したことにも触れています。

お聞きしたところでは、韓国からの修学旅行生も来られるそうです。

こういうお膳立てをしても、いまだに一部国家権力や教育者たちがおかしな思想だったりしますからね。歴史は「正しく」教育して、できることなら家康をリスペクトしてほしいものですよ。ホント。

最後にこんなもの見てきました。

黄金の茶室

実際に大坂から運ばせて茶席を設けていたと伝わっています。

サイズ感わかりにくいのですが原寸(普通に人が入れる)です。

秀吉の悪趣味炸裂の茶室ですが、佐賀県もムダ遣いしちゃったかな~(苦笑)

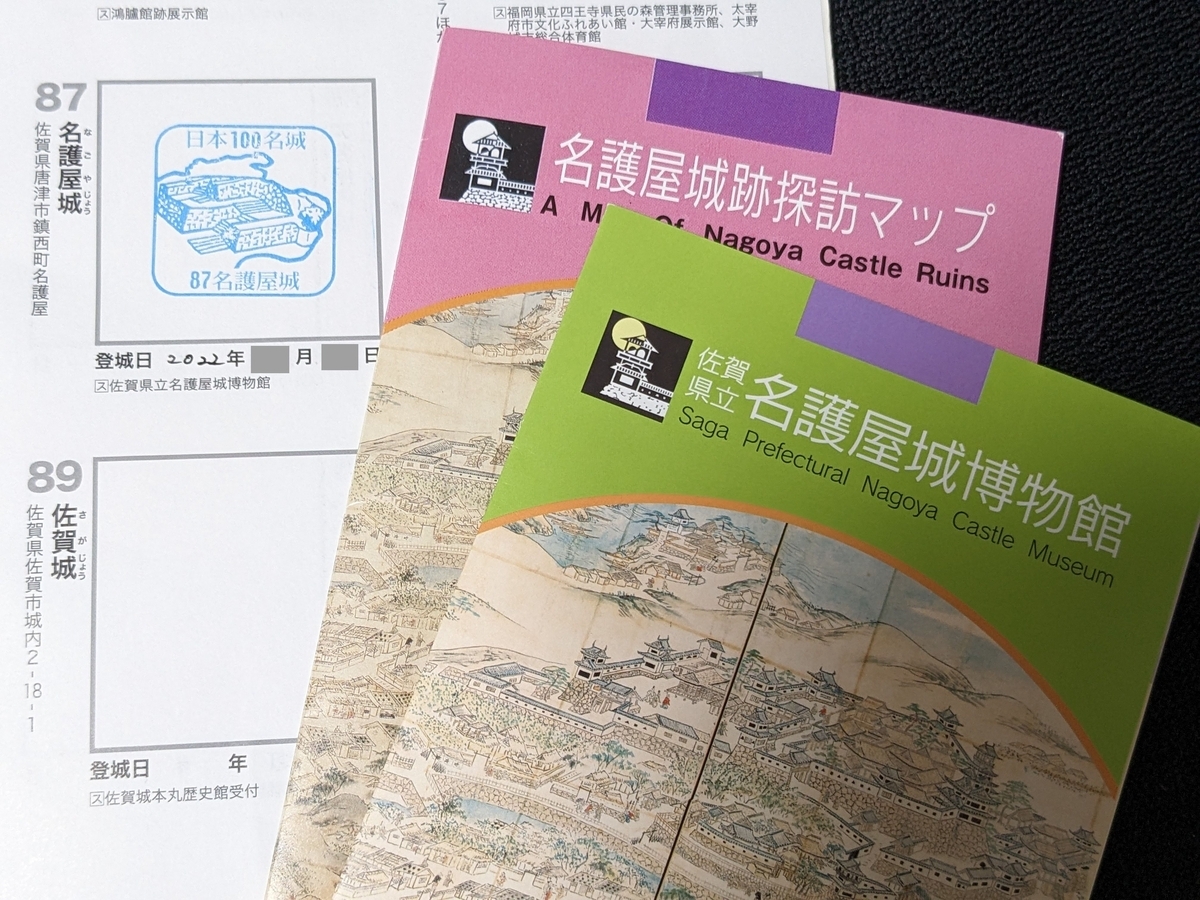

100名城スタンプ

博物館1階にあります。

博物館と名護屋城跡のリーフレットの表紙には、屏風絵も描かれています。

こちらを入手してから名護屋城の在りし日をイメージしながら城跡を散策することをおすすめします。

翌日は、武将たちが陣を構えた場所が点在しているのでいくつか訪ねてみました。

もちろん徳川家康陣跡がいちばんの目的ですよ(^^)v