2019年9月の伊豆の旅 つづきです。

ジオパークガイドさんとガイド付き限定コースを歩いた後は、一般のルートに合流して石廊崎の先端へ向かいます。

石室神社 鳥居

鳥居の扁額に書かれている「石室神社」は「いろうじんじゃ」とも読みます。地名は石廊崎(いろうざき)ですが、神社の名前が起源と思われます。

参道なのに神社らしくない建造物が続きます。

波の高さをレーダーで観測する「波浪計」

国内に現在は6か所だけのレアな計測装置←こういうの好き♡

灯台が見えてきました。

駐車場から灯台までは約10分ほど。緩い下り坂になっています。

ここが静岡県最南端だと思っていたのですが、違いましたね~(>_<)

御前崎(おまえざき)の方が南なんです。(けっこう県民でも知らないと思う)

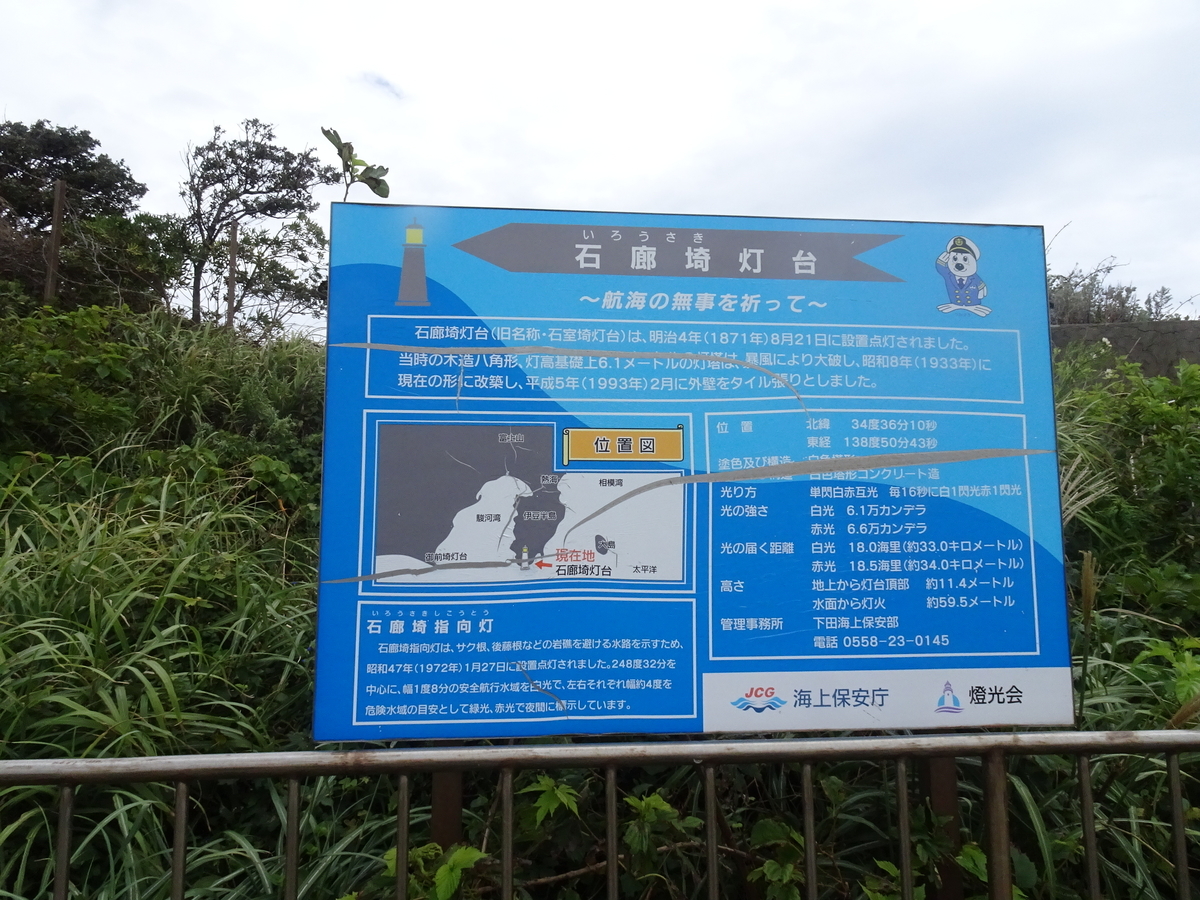

石廊埼灯台

※地名は「石廊崎」ですが、灯台の表記は「石廊埼」が正式です。

1871年に建造された歴史の長い灯台。当初は木造八角形の灯台でしたが暴風で倒壊したため1933年に現在の形に、さらに1993年には外壁がタイル貼りに改装されています。

建物の高さは約11メートル。灯台そのものは小ぶりですが、断崖絶壁に建っているので海面からの高さは約60メートルにもなります。

今春のオーシャンパークオープンにあわせて門が開放されるようになりました。さらに年に2日ほど灯台の中に立ち入ることができるそうです。

朝は青かった空がここに着くころには曇ってしまいました(T_T)

灯台からさらに海側に歩道を進んでいくと驚くべきところに神社が!

石室神社 社殿

まるで岩に飲み込まれるように建っています。岩場に沿った階段を降りて神社境内へ。

拝殿は海に面しています。

石室神社の概要

創建は5世紀頃、物忌奈命(ものいなみのみこと)を祀る神社として秦氏により建立されたと伝えられています。

701年に役行者(えんのぎょうじゃ)によって現在の場所に建立されました。

ご祭神は伊波例命(いわれのみこと)物忌奈命、十一面観音など。

石廊権現とも呼ばれ、かつては神仏ともに祀られていましたが(明治の神仏分離により)石室神社となりました。

社殿は1901(明治34)年に造営されたものです。

海上安全や商売繁盛、学業成就にご利益があるそうです。

石廊崎権現の帆柱

社殿の廊下の下に通る太い柱が「石廊崎権現の帆柱」

江戸時代、沖合で嵐に遭った播州の千石船の船主がこの権現に祈ったところ無事に江戸に到着。その帰りにこの帆柱を奉納したと伝えられる柱です。

床板の一部が透明になっていて見ることができます。ヒノキの柱で全長12メートルほどあります。

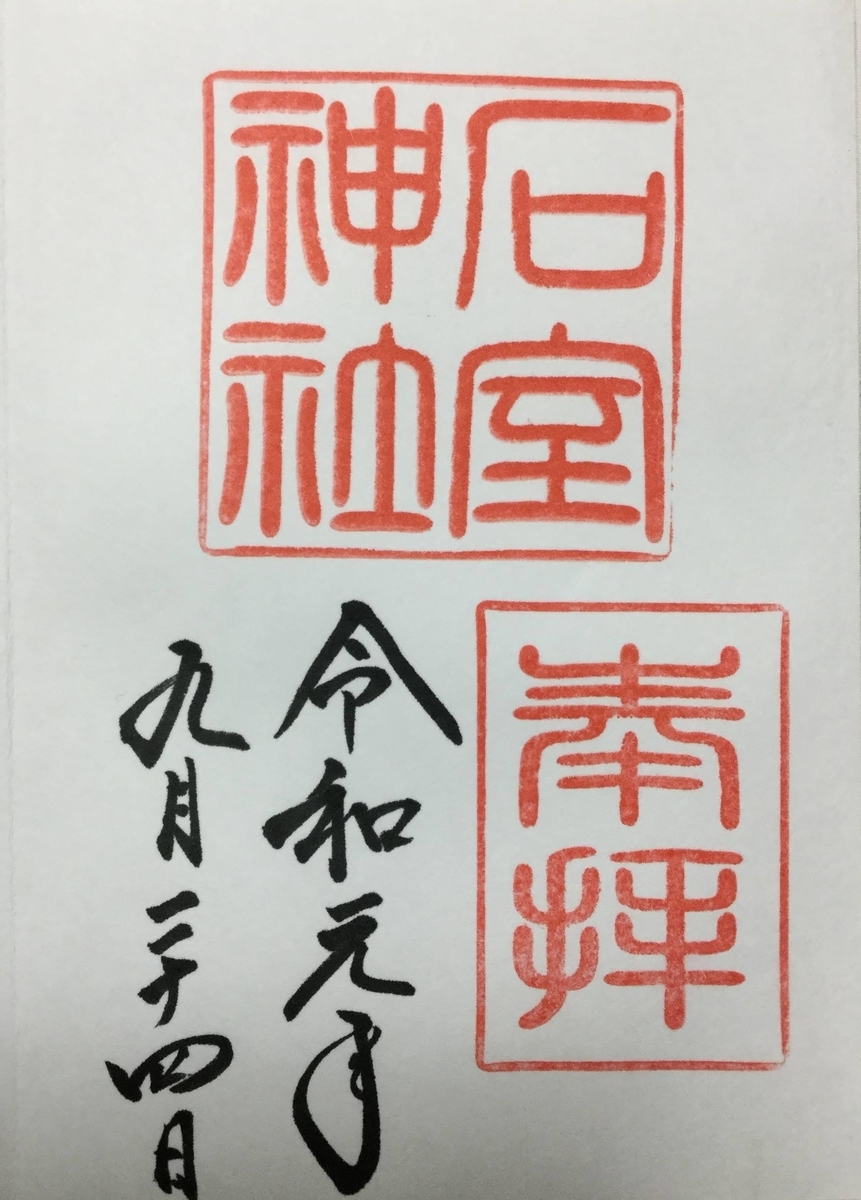

石室神社の御朱印

石段を下りた正面にお札などの授与所と御朱印受付があります。神職さんはおひとりでした。幸い空いていたのですぐにいただけました。

石室神社のさらに先へ進みます。

熊野神社

右奥に見えるのが石室神社の社殿

右奥に見えるのが石室神社の社殿

お静と幸吉という身分違いの結ばれない男女の伝説があるそうです。ストーリー的にはハッピーエンドなので縁結びの神様としてご覧のとおり祈願される方も多いようです。

ここが石廊崎の突端といった感じで、ここからのぞむ大海原はなかなかの迫力です。

空が曇ってしまったのが唯一の心残りでしたが、神社あり、灯台あり、地質の歴史ありと多角的に楽しめる石廊崎。太平洋の絶景とともに老若男女楽しめるスポットです。

ただ、歩道は整備されているものの灯台から神社へは階段が多いので歩きやすい靴で。また風も強いので、くれぐれも飛ばされそうな帽子などは気を付けましょう。

今回は陸の上からだけでしたが、石廊崎周辺の地形は知れば知るほどはまる要素が盛りだくさん。遊覧船から見上げるもよし、ダイビングするのもあり!?