2019年4月に訪ねたダム(頭首工)見学のようすです。

犬山城下で食べ歩きを楽しんだ後、ダム見学というマニアックなツアーでした(笑)

「頭首工」という言葉はここに行くまで耳にしたことがありませんでした。「ダムっぽいけどダムじゃない?」「ダムカードがあるってことはダム?」と疑問だらけでしたが、ほぼ「ダム」と同じように楽しい見学でした。

頭首工とは

頭首工(とうしゅこう)とは河川などの水を田畑などへ送る用水路に引き入むための設備のこと。堰(せき)や取り入れ口など施設全体の総称です。

川をせき止める構造物をダムあるいは堰といいますが、ダムは高さ(堤体)が15m以上のもの、それ以下が堰と区分されます。

ダムの多くは山岳地帯にあり高さも150mを超えるものもありますが、一方で頭首工は川幅が広い平野部、周囲に耕作地が広がる場所にあります。

(2012.3 犬山城天守より犬山頭首工を撮影)

犬山頭首工の立地と規模

犬山城の麓を流れる木曽川にあります。左岸は愛知県犬山市、右岸は岐阜県各務原市という県境に設置されています。

頭首工の長さは420m。堤頂はライン大橋と呼ばれる車道になっています。

この道路、本来の「車道」ではないのでバスやトラックなどは通行不可です。

また横から見ると湾曲しています。アーチダムを思わせる美しさですが、実は建設当時の技術不足をカモフラージュするためという説や堆積物がたまりにくいというメリットもあります。このおかげで下流では一時中断していた鵜飼が復活したそうです。

そして、ここに造られた理由のひとつは犬山城があるから。

気候条件が揃えば、対岸から川面に犬山城がきれいに映るそうです。

犬山頭首工見学ツアーに参加

頭首工は農業用水のための施設なので、管轄は農林水産省になります。

全国各地にある頭首工の多くは、各地の地方事務所が管理していますが、犬山頭首工は規模やその重要性から国の直轄となっているそうです。

今回は農林水産省のスタッフによる屋内見学(管理事務所内での映像やパネルによる説明と制御室での実演)から屋外の設備見学まで2時間近くかけてじっくり見学させていただきました。

管理事務所内で映像&操作室を見学

木曽川左岸(愛知県犬山市)にあります。なお、川の場合、上流側から見た左右で左岸・右岸と呼びます。

建物の横には佐藤栄作 元首相揮毫の石碑があります。

犬山頭首工の歴史

1962(昭和37)年、木曽川から宮田、木津(こっつ)、羽島の3つの用水に水を引くために造られました。

その昔、両岸には大きな格差がありました。特に徳川家康の時代(1608~1609)に造られた「御囲堤(おかこいづつみ)」と呼ばれる巨大堤防は、左岸の尾張国(幕府直轄領)では城下町の整備や海運、農業に恵みをもたらした一方、右岸の美濃国ではたびたび洪水を起こすなど300年近く水との戦いになっていました。

地図を見るとわかるのですが、現在の愛知県は農業が盛ん(工業も盛んですが)なので用水が網の目のように張り巡らされているのです。

昭和以降は木曽川上流のダム開発などもあり、土砂の堆積などが進み、用水の取水にも新たな問題が生じます。これらを改善して田畑への水の安定供給を目的に造られたのが犬山頭首工です。

操作室

実際に数センチゲートを開けての実演。ダムのような迫力はありまんせんが微妙な調整をしながら放流します。

いろいろなダム見学に行きましたが、案外操作系はアナログ的なボタンだったりします。また最近は無人(遠隔管理)というダムも多い中、ここでは24時間スタッフが常駐しています。

また、流量の管理はとても厳しいとのことで、上流の関係機関との調整にもいろいろご苦労があるそうです(←省庁にも縦社会があることにビックリ)

木曽川の上流には関西電力のダムが多数あり、あわせて国土交通省も管理していたりしますから・・・

この後、屋上からの展望を楽しみつつ記念撮影タイム。スタッフお手製の「顔はめダムカード」も準備してありました。素人にもこういう施設に興味を持ってほしいと、見学ツアーの内容にも工夫をしてくれているのを感じます。

見学後半は建物を出て、屋外を歩きます。

頭首工の施設をぐるりと歩いて見学

管理橋(ライン大橋)

車道と並行して歩行者用の橋があります。正確には機械室につながる管理橋です。

水を通すゲートだけでなく、魚道や舟通り(クレーンで持ち上げる)設備もあります。

マナーのよろしくない人もいるようです。監視カメラで見えてますから~

水門機械室

通常は操作室からの水門の制御をしていますが、非常時にはここで操作します。

実際に操作してくれたので、外に見に行くと・・・

うぉ~流れてる。でも、お尻がむずむずしちゃう流れ方なんですけど・・・

橋を渡り切るだけでも400メートル以上あります。さらに階段上り下りがあり、程よいエクササイズになります。

右岸取水施設

岐阜県側に水を引く施設です。

ここでは、ごみなども取り除きます。実際に稼働してくれました。

が、この季節はごみが少ないのでわかりにくかったです。

この後、さらにバスで下流側へ移動します。

左岸取水施設と余水吐

愛知県側の用水(木津用水と宮田用水)への取水と余水吐の分岐点です。

ちっちゃなナイアガラの滝のようです。ここもじっと見ているとお尻がむずむずしてきます(笑)

用水への取水量は厳しく管理されているので、取り込まない水は木曽川(本流)に戻さなければいけません。

無限にありそうな水ですが、管理が大変だということがよくわかりました。

愛知県側の用水へ水を送る施設が見えます。

もちろんこちらも見学させていただきました。

外には”漂流物”のタイヤが置いてあります。

取水と余水吐の操作盤が並んでいました。

こちらも非常用ですが、メンテナンスは欠かさず行われているそうです。

私の住む静岡県では頭首工や堰というものがあまり身近でないため、今回はじめてこのような取水設備の存在と地域の農業に大きくかかわっていることを知りました。

ダムのような迫力はないけれど、地味に”働きもの”の頭首工。

じっくり3時間かけて説明してくださったスタッフのみなさまに感謝です。

なお、見学については予約制あるいはイベント時に可能となっています。

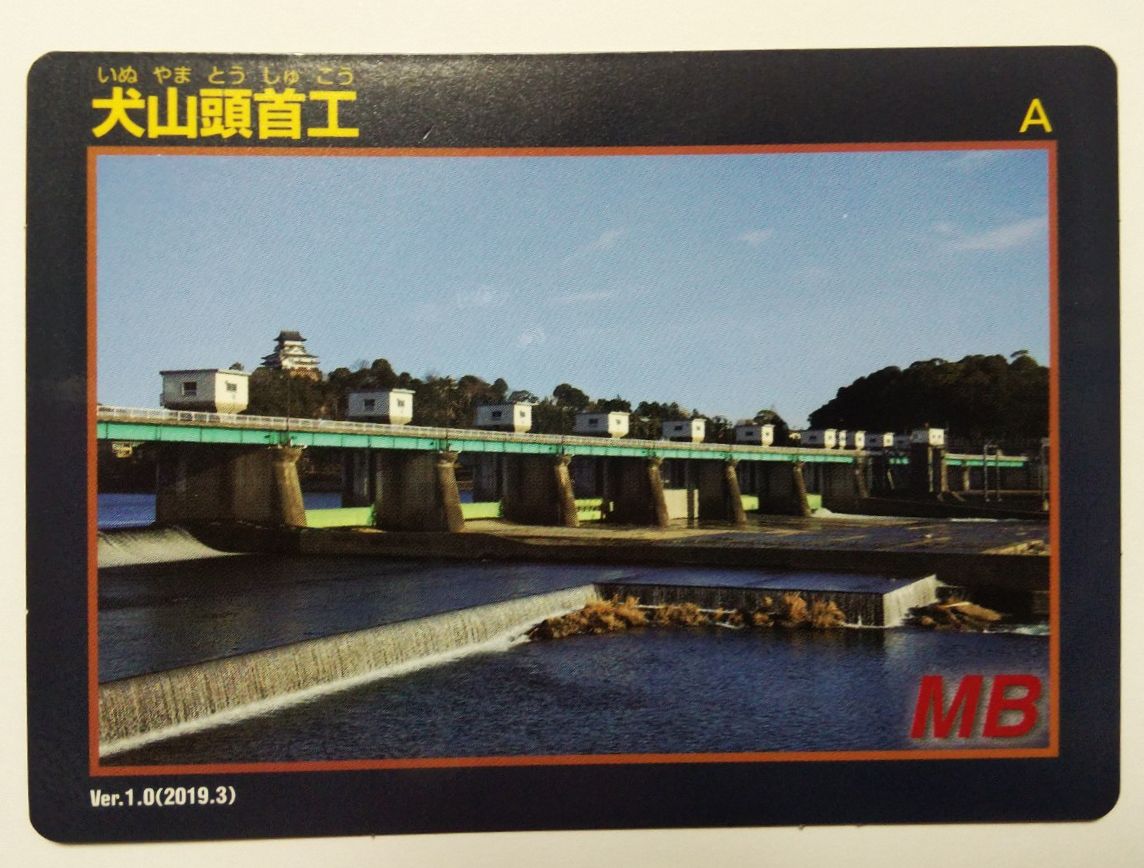

犬山頭首工のダムカード

ダムではないけれど、最近ではほぼ同じような働きをしているということで堰のダムカードが登場しています。できたばかりのカードをいただきました。

【2020.3現在】ダムカードおよび水の恵みカードの配布を中止しています。

右下の「MB」はメガバイトじゃありません(爆)。可動堰を意味します。

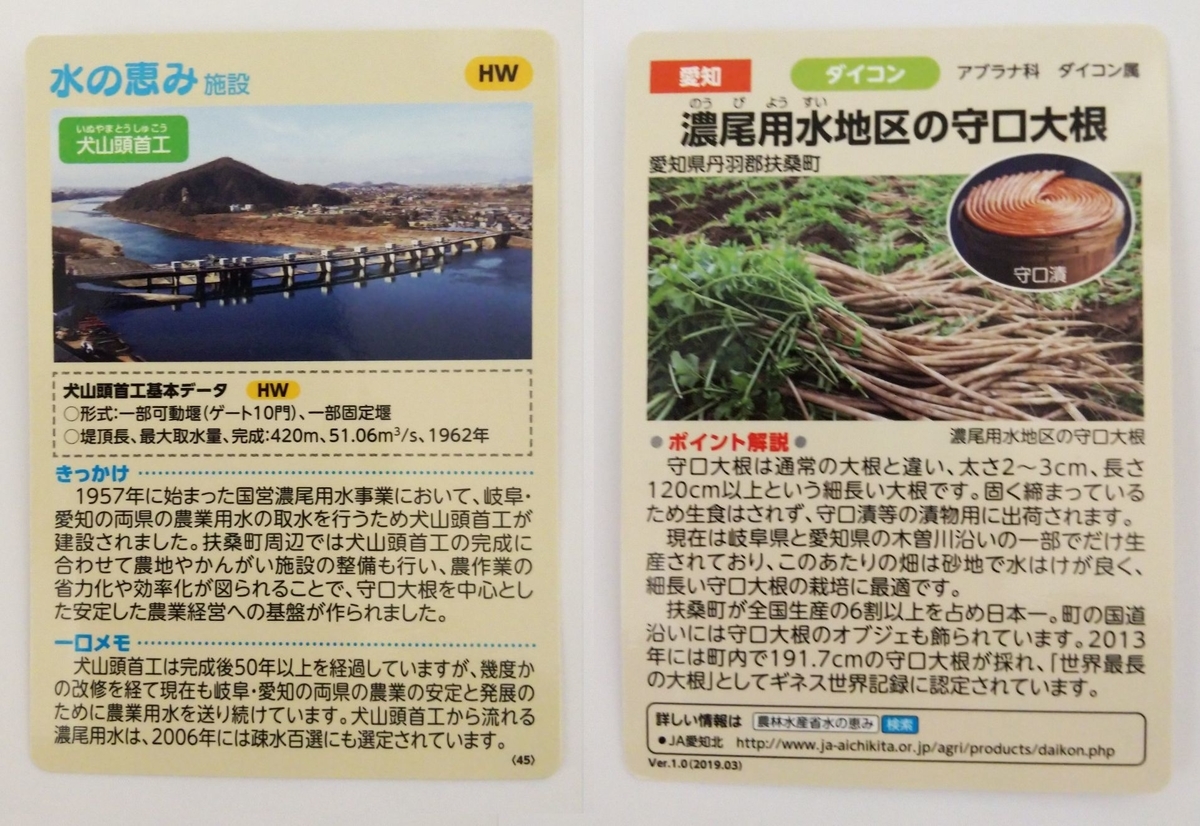

また、一緒に「水の恵み」カードもいただきました。

この日に工場見学に訪れた地域の名産「守口大根」の解説付きでした。